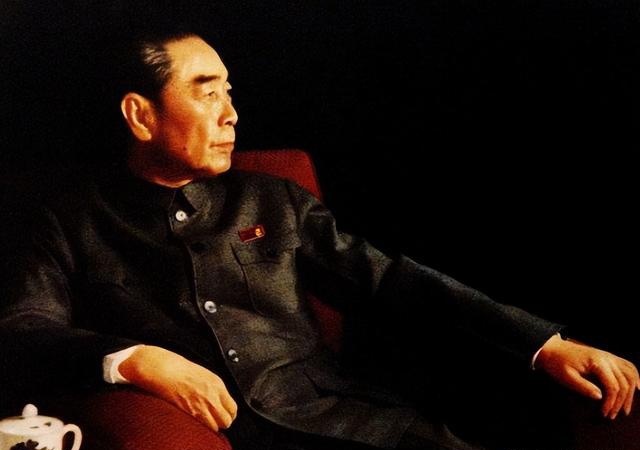

作为周总理唯一的“儿子”,真实身份隐藏50年,父子俩只见过一面

前言

周总理与邓颖超同志一生恩爱,只可惜造化弄人,阴差阳错下二人永远失去了做父母的机会。

好在他们生前收养了不少烈士子女,晚年也算得上儿孙绕膝。

殊不知,1978年绍兴市政府在整理材料时,竟发现自家藏了个周总理的“儿子”,这个人究竟是谁呢?他与周总理又有着怎样的渊源呢?

传说中的表伯父

少时,王戎就知道自己有一位了不起的“表舅”。

周总理的家族在当年也算是大户人家,只不过等到周总理的父亲周贻能出生时,周家已经没有了当初的繁盛。

但百年世家大族,多少还是有几分积淀的,周贻能的父亲学问还不错,年纪轻轻考取功名,讨了个县令小官,虽说官不大,在老家却也算说得上话。

在父亲的影响下,周贻能自幼就得到了很好的教育,奈何本人实在不是什么读书的料,最后还是长辈花钱,才讨了个六品小官当当。

立业之后,自然就是要成家,在双方父母的操持下,周贻能与淮安知府之女万冬儿喜结良缘。

二人所出的三个儿子倒是个顶个的优秀,坊间传闻万冬儿在怀长子周恩来时,曾梦到过金鸾飞进家中,事实证明此子确为龙凤。

只可惜造化弄人,周家随着周老太爷的去世家道中落,万冬儿不满三十岁就香消玉殒。

周总理投身革命后,遭到了国民政府的围追堵截,老家一带根本无人敢说他的大名。

连次子周恩浦、幺子周恩寿都被哥哥耳提面命,在家只能称表字。

然而,虽然表面不谈,众人却知道周总理在做一件救亡图存的大事,周家兄弟知道,周总理的表亲也知道。

而周总理对于少年王戎来说,更像是睡前童话故事里的大英雄,他没想到二人还能有相见的一天。

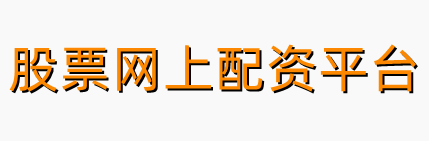

1939年3月,周总理以回绍兴老家祭祖为由,离开了南京国民政府。

彼时,周总理正在南京国民政府政治部任职,蒋介石倾慕其才华,却又对周总理的忠诚度始终抱有几分疑心病。

所以,周总理在南京的一举一动,往往都在国民党特务的监视之下,想要避开这些鹰犬,周总理必须找一个“无法辩驳”的私人借口。

1939年3月,周总理有要事与新四军浙江省军区负责人商谈,这次该找什么借口好呢?回家祭祖听起来还不错!

总理此次回绍兴,并非完全为了掩人耳目,一直活跃在革命一线的他,此时已有很长时间没有回家了,此次回乡也可以见见亲戚,回母亲身边祭奠一下。

王戎与周总理的第一次也是唯一一次相见,就是一同去祭拜先人。

仅有一面的父子情分

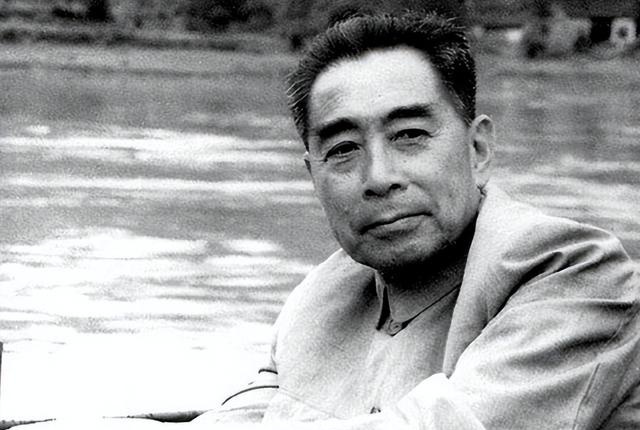

王戎的父亲王贶甫是周总理的表弟,二人是从小跑到大的交情,许是因为父亲经常提起,王戎对这位未曾谋面的表伯十分亲近。

特别是在他发现表叔学识渊博,可以为自己答疑解惑后,他对周总理的敬佩又涨了几分,祭拜活动结束后,几人商量着去大禹陵转转。

没有少年人能对郊游无动于衷,王戎叽叽喳喳地向众人分享老师对大禹的评价,他讲了三过家门而不入的故事,形容大禹是中国历史上著名的有得之君。

周总理十分喜欢这位勤勉好学的后生,向王戎分享了更多关于大禹的事迹,并详尽阐述了大禹治水的功绩与对后世的影响。

年轻人总是慕强的,面对如此学识渊博的长辈,王戎的孺慕之情达到顶峰,很快他就从周总理口中,听到了老师未曾告诉过他的知识。

大禹除了大兴水利、扶持农业之外,还铸造了九鼎,九鼎又是什么呢?

中国自古农耕文明极其发达,鼎最初并非礼器,而是作为实用器具出现,用途和现在的锅差不多,大禹为什么要铸造九口锅呢?

华夏大地分为九州,九口鼎各代表一州,象征着九州归一,这是对大禹功绩的最高赞扬。

王戎闻言对周总理这位表叔更加敬佩,几天后二人再次相聚,这一次周总理为大家题词留念。

“冲过钱塘江,收复杭嘉湖”是他对王家的美好祝愿,也是他对革命事业的决心。

17岁的少年只觉得一腔爱国热情被点燃,他偷偷向父亲说,想要和表伯父一样去抗日,去拯救中国。

父亲王贶甫十分尊重孩子的意愿,但能不能让这个半大孩子上战场,上战场之后他又能做些什么,总要询问一下周总理这个过来人的经验。

周总理对于少年人的家国情怀十分赞扬,但他并不同意王家将王戎送去参军,道理十分简单,王戎太小了。

这个年纪的孩子本该守着书桌做学问,若非形势所逼他们绝不该去战场上浴血杀敌,他们的爱国之心不是假的,但他们对战争的残酷性缺乏认知也是真的。

表伯父的拒绝让王戎十分委屈,看着泪眼婆娑的少年人,周总理还是心软了。

他将孩子拉到身前,询问对方愿不愿意做自己的干儿子,王戎当即破涕为笑,无比郑重地向表伯父连鞠三个躬,认了这位干父亲。

为了激励这个孩子,周总理重铺宣纸,特意为这位刚认的干儿子题了一句词“乘长风破万里浪”,最后署名是特意强调这是给“义儿”的专属题词。

隐藏身份50年

这是王戎与义父的最后一次见面,二人在分别前,周总理曾嘱托他一定要向他写信。

然而此后数年一片兵荒马乱,绍兴一带的校园里也放不下一张书桌了,王戎随家人颠沛流离,好歹算是在乱世中生存了下来。

抗日战争结束后,王戎如愿进入了上海交通大学,毕业后又加入了解放军队伍,成为一名为国家建设而不断奋斗的子弟兵。

王戎也曾向周总理写过信,很可惜这些信件石沉大海,从未收到过回信。

其实周总理并非对这位义子毫不在意,事实上不回应便是周总理对后辈的最佳保护。

总理知道自己身份特殊,一举一动都可能对后辈的未来造成影响与压力。

为了让子孙后辈自由生长,周总理一向很少插手孩子们的成长事宜。

王戎作为总理的亲友一直以来都十分低调,他在教育岗位上奋斗了五十年,从未主动提及过与总理的关系。

周总理的题字得到了妥善保存,王戎的子孙后代们以周总理为偶像,却也谨记父亲的告诫,也是周总理的告诫。

永远不要在任何场合说出自己与总理的关系,血缘关系上天注定,没什么值得炫耀的。

这是周总理定下的家规,王戎守了一辈子。

周总理的其他子孙后辈也牢记《告亲戚朋友》中的相关内容,其中总理弟弟周恩浦的孩子周荣庆还差点闹了乌龙。

周荣庆听从伯父的教诲去基层积累经验、为国奋斗,在解放军队伍中服役时。

他从未提到过自己与大伯父的渊源,退役进厂他也没有说过自己是周总理的侄子。

在工厂做工期间,他与工友晋菊清相知、相爱,低调惯了的周荣庆并不过于在意他与伯父的那点血缘关系。

在他眼中他是他,伯父是伯父,再说了若让太多人知道伯侄两人的关系,可能会招来不少有心之人。

正因如此,一直到二人谈婚论嫁,他也未曾主动提起与周总理的血缘关系。

晋菊清从其他工友口中听闻此事时,气得直接与周荣庆提了分手,周荣庆好说歹说才将女友劝了回来,最终二人喜结连理。

王戎亦是如此,直到1978年当地政府整理材料时,他和周总理曾经的故事才真相大白。

若非政府主动公开,王戎或许此生都不会将此事广而告之。

参考资料:

周恩来的一个鲜为人知的义子王戍-中国共产党新闻网.2008.06.17

故乡情 故乡音 纪念周恩来诞辰120周年-浙江日报.2018-03-04